中医所说的肝病与西医所说的肝病的区别

中医所说的肝病与西医所说的肝病的区别

肝脏作为人体重要的代谢与解毒器官,在中西医理论中均占据重要地位。然而,中医与西医对“肝病”的认知存在本质差异。这种差异不仅体现在对肝脏功能的理解上,更反映在病因分析、诊断方法及治疗理念中。本文将从定义、病理机制、诊断及治疗四个方面,系统阐述两者的区别。

一、定义与功能认知的差异

1. 中医的“肝”是一个功能系统

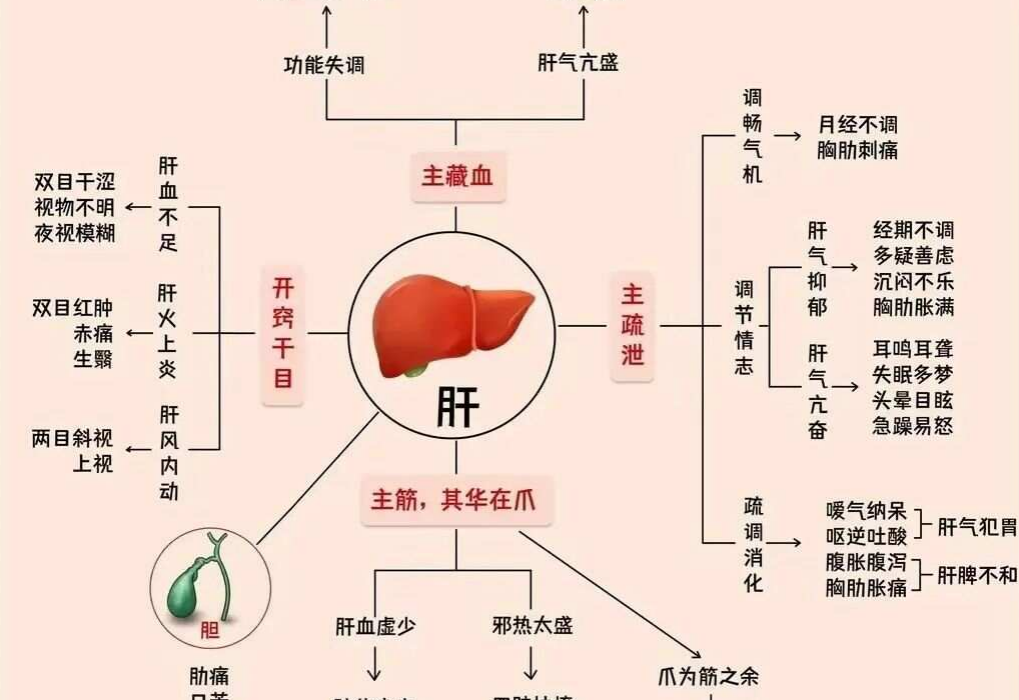

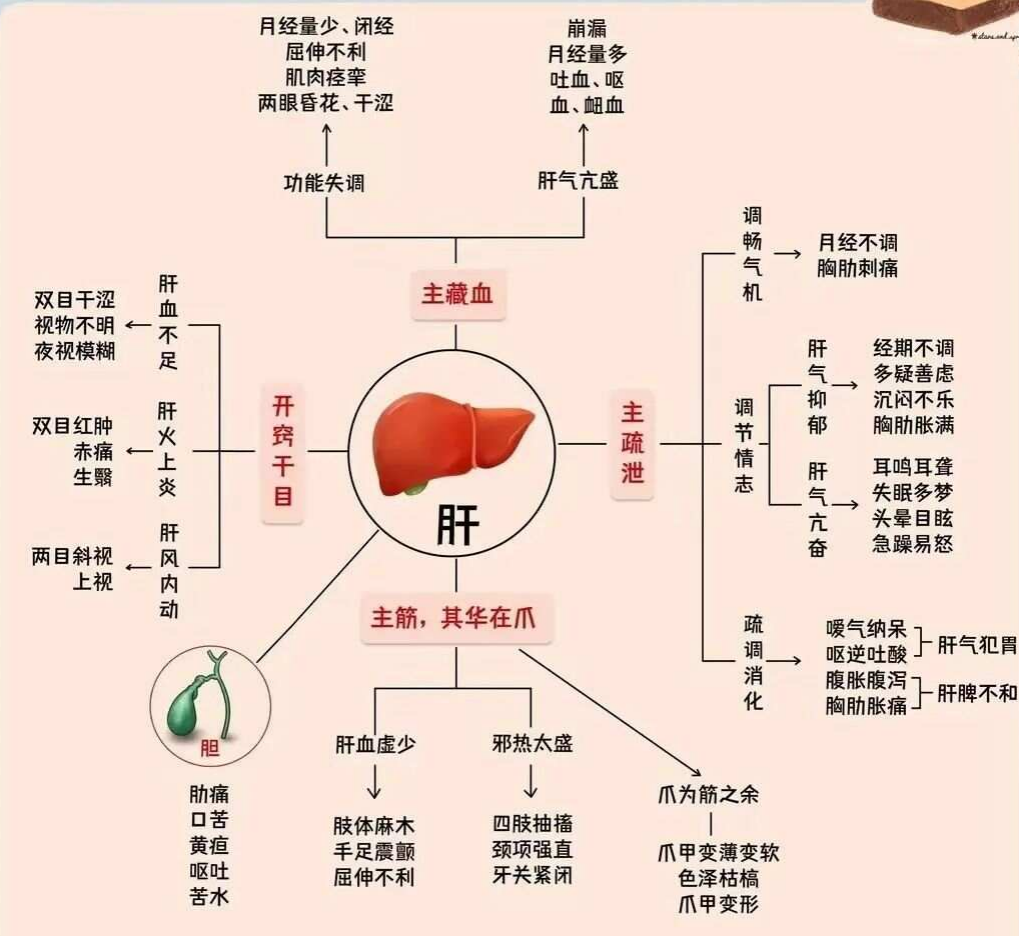

中医理论中的“肝”,并非单指解剖学上的肝脏器官,而是涵盖肝、胆、目、筋、爪等构成的“肝系统”。其功能主要包括:

主疏泄:调畅全身气机,影响情绪、消化及气血运行。肝气郁结可致胸胁胀痛、情绪抑郁或易怒。

主藏血:调节血液分布,肝血不足可引发头晕目眩、月经不调、抽筋等症状。

开窍于目:眼睛干涩、视物模糊多与肝血亏虚或肝火上炎相关。

其华在爪:指甲脆裂、色泽异常被视为肝血不足的外在表现。

中医的“肝病”主要指肝系统功能失调引发的全身性症状,如肝气郁结、肝火上炎、肝血不足等,而非仅针对肝脏本身的器质性病变。

- 西医的“肝病”聚焦于器官病变

西医的肝病特指肝脏这一器官的生理结构或功能异常,常见类型包括病毒性肝炎(如乙肝、丙肝)、脂肪肝、肝硬化、肝癌等。西医通过生化指标(如转氨酶、胆红素)、影像学检查(B超、CT)及病理活检等手段,明确肝脏的炎症、纤维化或肿瘤等具体病变。

二、病因与病理机制的差异

1. 中医强调“整体失衡”

中医认为肝病的核心病因是“肝系统”功能失调,多与外邪侵袭、情志内伤、饮食不节等因素相关:

肝气郁结:长期情绪压抑或暴怒,导致气机不畅,表现为胁痛、烦躁、月经不调。

肝血不足:过度劳累或失血,引发头晕、视力下降、肢体麻木。

肝胆湿热:饮食肥甘厚味或外感湿热,导致黄疸、口苦、尿黄。

中医注重“肝与脾胃、肾等脏腑的关联”,如“肝郁克脾”可致食欲不振、腹胀,体现整体观。

2. 西医关注“局部病理变化”

西医从微观层面解析肝病成因:

病毒或酒精:乙肝病毒、长期酗酒直接损伤肝细胞,引发炎症或脂肪变性。

代谢异常:肥胖、糖尿病导致脂质代谢紊乱,形成非酒精性脂肪肝。

药物或毒素:某些药物(如抗结核药)或化学物质引发药物性肝损伤。

西医通过分子生物学、免疫学等研究,揭示肝细胞坏死、纤维化等具体病理过程。

三、诊断方法的差异

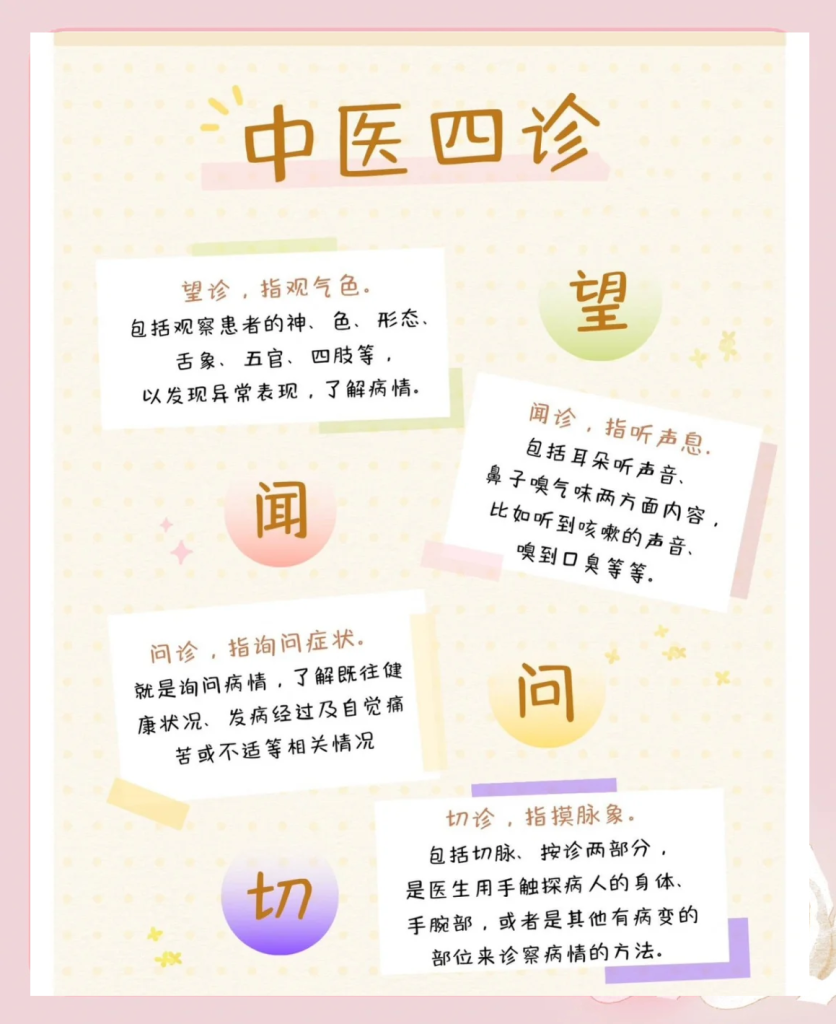

1. 中医以“四诊合参”为纲

中医诊断肝病依赖“望、闻、问、切”,通过症状和体征综合判断:

望诊:观察面色晦暗、巩膜黄染、指甲枯槁等。

问诊:了解情绪波动、睡眠质量、二便情况。

切诊:脉象弦细提示肝血不足,脉弦数多为肝火上炎。

中医不依赖实验室指标,更关注患者的主观感受与整体状态。

2. 西医依赖客观检测数据

西医通过量化指标精准诊断:

血液检查:转氨酶(ALT、AST)升高提示肝细胞损伤,胆红素异常反映胆汁代谢障碍。

影像学:B超或CT显示肝脏形态变化(如脂肪浸润、结节)。

病理活检:直接观察肝组织纤维化或癌变程度。

西医诊断强调标准化与可重复性。

四、治疗理念与手段的差异

1. 中医“辨证论治”以调为本

中医治疗肝病以恢复肝系统功能平衡为目标,常用方法包括:

疏肝解郁:使用柴胡、郁金等药物缓解肝气郁结,改善情绪与消化。

柔肝养血:以当归、白芍滋补肝血,缓解头晕、抽筋。

清利湿热:黄芩、茵陈蒿清除湿热,退黄降酶。

治疗强调个体化,如舒肝康胶囊(含柴胡、黄芪等)结合柔肝与健脾,标本兼治。

2. 西医“靶向治疗”以控病为要

西医针对具体病因和病理环节干预:

抗病毒治疗:如恩替卡韦抑制乙肝病毒复制。

保肝降酶:水飞蓟素、甘草酸制剂修复肝细胞膜。

手术或介入:肝癌患者行切除术或射频消融。

西医注重短期控制指标,但对整体体质调节关注较少。

五、典型案例对比

以“脂肪肝”为例:

中医视角:归因于肝郁脾虚、痰湿内阻,治疗以疏肝健脾(如舒肝康胶囊)、化痰祛湿为主,同时调节饮食与情绪。

西医视角:诊断为肝细胞内脂肪堆积,建议控制体重、戒酒,辅以降脂药物(如他汀类)。

结语

中医与西医对肝病的认知差异源于不同的医学体系与文化背景。中医强调整体功能与气血平衡,西医立足局部病变与分子机制。两者并非对立,现代医学提倡“中西医结合”:利用西医精准诊断控制疾病进展,结合中医调理改善患者生活质量。对于肝病患者而言,理解两种视角的差异,有助于更全面地制定防治策略,实现“既治病,又养人”的目标。